HOT'n'CRUNCH Distortion

深いディストーションとクランチサウンドをスイッチ切り替えにより自由に選べ、 かつトーン回路によって微調整が効く、使い勝手のよいディストーションペダルの 完成です。

お遊びで採用したLEDクランプもクランチサウンドの一翼を担っており、 トータルで非常にまとまったサウンドに仕上がっています。

HOT'n'CRUNCHの特徴は次のとおりです。

- ミラー容量による高域の劣化を抑えたJFET差動入力を採用

- ASCのX363コンデンサ使用によるHOTな音質

- LEDによるダイオードクリッパでクランチサウンドを演出

- スイッチ切り替えによるディストーションモードの変更

- モトローラ製MC4558使用でバリバリディストーション

- トーン回路による微調整が効き、アンプごとに最適な調整可能

今までの集大成的な回路であり、かつおいしいとこ取りをしたエフェクターペダルです。

サウンドは、使用ギター_ピックアップ_HOT/CRUNCH設定_トーン設定です。

回路図はこちら実験レポート

今までの集大成的なエフェクター+遊び

コンセプト

今後は空間系のエフェクターをやって行きたいですが、歪み系のエフェクターを 結構作ってきましたので、集大成的な歪みエフェクターを作成しようと思い立ち、 新たなディストーションに挑戦します。

今回のコンセプトは、クランチサウンド。今まで結構激しい歪みのペダルを設計して 来ましたが、クランチメインのディストーションペダルが欲しくなってきました。 プラス遊びの部分は、今回LEDによる波形クリップを使用してみようという遊び心から きています。

今までの激しいディストーションサウンドも捨てがたい!+クランチサウンドも欲しい!の おいしい所を二つ選べるようにスイッチ切り替えも導入します。今までなかった トーン回路もつけることにします。

結果、つまみとしてはVOLUME、GAIN、BASS、TREBLEの四つになります。

回路構成を考える

究極にシンプルで、オペアンプ一個で構成する!が回路を検討するうえでの テーマです。入力段、歪み増幅段、トーン回路の三段構成が一番すっきりと収まるので、 この構成とします。

入力段には、実績より好感触の差動JFET入力とします。信号の位相の関係及び つまみの数の制限から、FEEDBACKを使用できませんでした。(なので、JFETのゲートは GNDに直接接続します。)2段目の増幅段には、いまや一般化しているダイオードクランプ回路、 及び今回新たに導入するスイッチ、最終段にはBASS、TREBLEの2トーン回路を選択します。

検討段階の回路図はこちらモトローラ製MC4558を入手!

モトローラ製MC4558(DIP品)が手に入ったので、是非こちらを使ってみたいと思い、 当初OP275を使用する予定でしたが、変更することにしました。実験基板にて、 いつもと同様に実験するのですが、なかなか荒々しい感じの歪みが得られるようです。

実験基板での実験・調整

エフェクターの作成に入る前に、実験基板にて部品定数の調整を行います。 ダイオードクランプでは、倍音成分を得るためにダイオードを2つ直列にしますが、 LEDはクランプ電圧が高いため(2V程度)、2つ直列にできません。なぜなら、 音の信号レンジがオペアンプの動作電圧で限定されてしまうからです。 DC電圧9Vで動作させていますが、オペアンプの出力電圧レンジはだいたい1V程度必要であり、 結果1V〜8V程度までしか信号は扱えません。オペアンプのバイアス点は、DC電圧の 中点としますので、4.5Vぐらいとなります。LEDでクランプ電圧が2Vとすれば、 信号の電圧範囲は2.5V〜6.5V(つまり4.5V±2V)となります。2つ直列とすればクランプ電圧は 4Vとなり、すなわち信号範囲が4.5V±4Vですので、0.5V〜8.5Vでオペアンプの出力レンジを 超えてしまいます。

実際に動作させてみても、2つ直列にした場合はLEDが光りません。そのため、 今回はLED1つずつのクランプとしました。

また、増幅段に使用している1kΩの抵抗では、LEDを十分に駆動することができない ことに気づき、100Ωに変更しました。100Ωに変更したことで歪み感が増し、 より深い歪みが得られるようになりました。

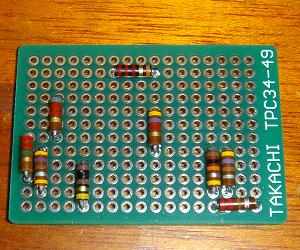

最終回路図はこちら抵抗の取り付け

部品定数が決定したら、使用する部品を選定し、部品レイアウトを決めます。 部品のレイアウトが決定したら、実際に部品を半田付けしていきます。

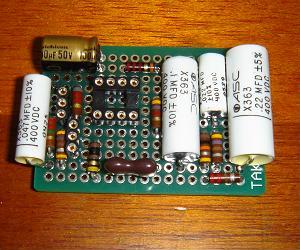

コンデンサの取り付け

次にコンデンサを実装します。

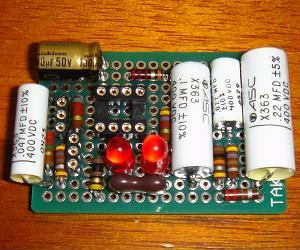

LEDの取り付け

LEDを取り付けて、部品実装は終了です。

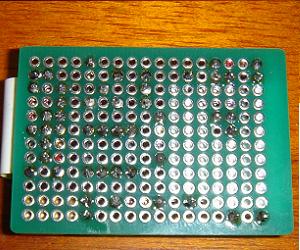

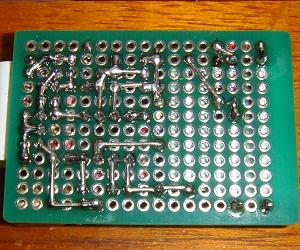

基板裏を配線

次に基板裏を配線します。一層配線ができるような部品レイアウトを考えておきます。 配線に使用するワイヤも同じワイヤを使用します。僕の場合は、まず信号ラインの 配線を最短になるように考えて、GNDとVCCのラインは最悪基板上側を飛ばします。

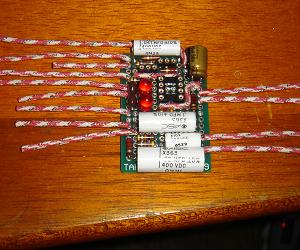

ポット部分の配線

GAINやVOLUMEに使用する抵抗ポット部分の配線は、あらかじめ基板上に半田付け しておきます。これで基板部分の配線は終了です。

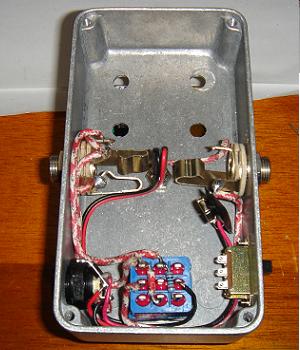

BOX側の配線

次にBOX側の配線を行います。基板側の配線以外の配線を済ませておきます。 この段階でLEDが点灯するか?ギターの原音が出るか?をチェックしておきます。

基板側の配線も取り付けて終了

基板側に抵抗ポットを取り付けて、ポット+基板にしておきます。この段階で、 基板側からは、エフェクター入力、エフェクター出力、電源、GNDの4本のみが 出ているはずです。

BOX側の配線は終了していますので、抵抗ポットをBOXの穴に挿し、基板側から 出ている4本の配線をすれば完成です。中央の空洞は電池を入れる場所です。 写真右下が切り替え用のスイッチとなっています。

気になるサウンドは?

スイッチを10uF側に倒すと、ずぶずぶの深いディストーションが得られました。 トーンのセッティングをBASS+TREBLE一杯にすると、ドンシャリサウンドになります。 BASSを中間、TREBLEを目一杯絞ると中域の強調されたロックっぽいひずみになります。

スイッチを0.68uF側に倒すと、今回の目的であるクランチサウンドになります。 GAINの設定をMAXまで開くと荒々しいバリバリのディストーションとなります。 なので、GAINは抑え目に、TREBLEもしぼってBASSを中間ぐらいの設定にすると、 クランチサウンドとなります。意外と、フロントPUに相性がいいようです。

本日の感想

初めてトーン回路付きのディストーションペダルを設計しましたが、 アンプによって、設定が変更できいいとこ取りができる点で使い勝手がいいです。

お遊びで使用したLEDによるクランプもそこそこ張りのある気持ちいい歪みを 提供してくれており、総合的にスタンダードながらまとまりのあるエフェクターに なりました。トーンの設定+スイッチによるディストーションモードの変更によって、 結構いろいろな歪みを作成できます。

MC4558は、OP275やOPA2604等の高性能アンプのニュアンスとはまた違い、 若干低域よりの周波数帯域なためか高音のいやなざらつきがなく、バリッとした ディストーションが得られた印象です。

コンデンサの設定でディストーションを切り替えられるところから、 べたですが、Hot'n'Crunchと命名しましょう。

TOP